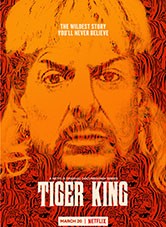

Au royaume des fauves

Pas un seul scénariste sur la planète n’aurait osé ne serait‑ce qu’une seule seconde envisager autant de personnages incroyables et hors normes, de péripéties aussi absconses qu’improbables et de tels moments de pure folie, comme il en regorge dans la nouvelle série documentaire phénomène Netflix : Tiger King.

Spectacle voyeuriste affligeant pour les uns, phénomène de société pour les autres, la série documentaire de Rebecca Chaiklin et Eric Goode (le doc sur le festival Fyre, c’était déjà eux), en ligne depuis le 20 mars sur la plateforme de streaming, ne laisse personne indifférent. Et pour cause, dès le départ, un temps d’adaptation est nécessaire à notre cerveau pour parvenir à accepter la véracité de ce qu’il est en train de voir. Le voyage va durer 7 épisodes et nous emmène dans les tréfonds de ce que l’Amérique a de plus sordide. Des rednecks milliardaires à côté desquels les Australopithèques de Délivrance (John Boorman, 1972) sont des prix Nobel de littérature raffinés.

Tout commence avec un gugusse au look d'enfer, sorte de Tony Montana peroxydé serré dans un jean moulant surmonté en permanence d'un flingue. C’est Joe Modonado‑Passage, alias « Joe Exotic ». Propriétaire d'un zoo à Wynnewood, une petite ville d'Oklahoma, ce cow‑boy illuminé ne fait rien comme tout le monde : marié à deux hommes ‑un géant hétéro et un édenté tatoué‑ il fait marcher son zoo en faisant poser les visiteurs avec des bébés tigres dans les bras, en vendant des t‑shirts à son effigie et en diffusant une téléréalité locale qui ne perd pas une miette de ses excentricités vocales (il chante aussi de la country) et politiques (il s’est présenté aux élections présidentielles américaines). Un business très rentable, peuplé de dégénérés épousant sa cause ou commerçant avec lui, jusqu'à ce que Carole Baskin, directrice d’un refuge de félins situé en Floride, blonde platine flanquée de leggins léopard, ne mette tout en œuvre pour lui faire fermer son établissement pour mauvais traitements infligés aux animaux.

Ce qui pourrait s’apparenter à un crêpage de crinières sauvages va alors très vite devenir une guerre aussi sordide que navrante avec, en vrac, le membre d’un employé arraché par un félin, l’amputation des deux jambes d’un autre, le suicide d’un troisième, la disparition suspecte d’un milliardaire, une tentative de meurtre, des menaces en pagaille, des escroqueries en masse et au final la case prison. Des ramifications tentaculaires pour un documentaire qui devait au départ s'apparenter au simple portrait d’un excentrique puissance mille et qui, au gré des rebondissements, devient le récit d’une enquête criminelle très largement opportuniste, proposant ni analyse, ni mise en perspective, ni travail de sourcing (on ne sait jamais quelles séquences relèvent des images des auteurs ou bien de la téléréalité, une confusion des genres savamment entretenue). La vérité, le pourquoi du comment, tout cela n’intéresse pas vraiment les auteurs, toutes les questions que soulèvent certains passages et certains comportements vont d'ailleurs rester sans réponse.

Après la phase d’effarement total s’installe donc assez vite la consternation. À trop vouloir montrer le trash, les deux réalisateurs orchestrent un voyeurisme malsain où tout est fait, écrit et monté pour faire durer le plaisir (malsain) le plus longtemps possible. Cinq heures trente de documentaire sans hiérachisation de l'information, sans trame précise, sans synthèse et surtout sans enquête. Car installer sa caméra dans la fange, en essayant d’aller le plus loin possible sans trop se salir ni se compromettre, est loin de suffire, à moins éventuellement de risquer sa peau et de craindre se voir jeté tout cru aux lions.

Une série documentaire faite pour se délecter du malheur des autres et assurer le spectacle (indéniable, il est vrai). Une sorte de réinvention sordide des jeux du cirque où les pauvres animaux captifs ne sont malheureusement même plus le sujet.