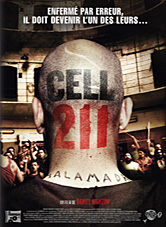

Cell 211

Auréolé de plusieurs Goya (le César ibérique), immense succès en Espagne, Cell 211 (ou Cellule 211) témoigne de la bonne santé du film de prison, genre aussi vieux que les drames sociaux de la Warner dans les années 1930, et dont l’Europe a mis du temps à s’emparer.

Après Un prophète, entièrement centré sur l’ascension d’une petite frappe issue du sérail délinquant, Cell 211 se focalise sur Juan Oliver, un futur père de famille propret et bien élevé qui, un jour avant sa prise de fonction comme gardien à la prison de Zamora, décide d’aller tâter le terrain de son lieu de travail et renifler un peu l’atmosphère transpirante et explosive qui y règne. Mais au cours de sa visite, une mutinerie éclate, conduite par Malamadre (Luis Tosar, inoubliable parrain de la drogue dans Miami Vice de Mann). Abandonné dans la cellule 211, Juan n’a qu’une solution de survie, faire croire aux autres prisonniers qu’il vient juste d’être incarcéré. Mais, comme dans tout récit d’infiltration, la fiction que l’on fabrique finit souvent pas déteindre sur le joueur.

Avec ce thriller carcéral, Daniel Monzon chasse de nombreux lièvres en même temps et parvient à en saisir quelques‑uns puissamment. Tout d’abord, la description du quotidien infernal et inhumain de ces criminels que l’institution transforme en bêtes fauves, la loi du Talion entre des clans fortement hiérarchisés autour de Malamadre (littéralement « mauvaise mère »), crâne rasé, musculeux, imposant, mais aussi retord et droit, violent et émouvant, barbare et fidèle.

Ensuite, la fragilité d’une société espagnole, filmée ici comme une poudrière, qui s’avère incapable d’offrir des réponses justes et mesurées aux maux qui la gangrènent. Répression aveugle des policiers d’un côté qui, sous l’œil des caméras de télévision, tabassent les familles des prisonniers, inquiètes du sort des leurs. Frilosité politique et lâcheté de l’institution de l’autre, lorsque les autorités apprennent que des membres de l’Eta, jusque‑là isolés des autres, deviennent monnaie d’échange. D’ailleurs, et c’est paradoxalement l’une des forces du film, on peine à comprendre précisément ce qu’exigent les prisonniers, la nature de leur requête (un meilleur traitement, la reconnaissance officielle de conditions de détention iniques ?).

Pour haletant qu’il soit, le film de Daniel Monzon peine à trouver un second souffle. Sa mise en scène, dynamique et classique, court sans cesse après un scénario sur‑écrit, comme une très bonne série TV allergique aux temps morts et à la respiration à l’intérieur des séquences. Enfin, les allées et venues entre le présent carcéral et cauchemardesque de Juan et son passé idyllique et cotonneux avec sa femme enceinte, rajoutent un effet mièvre et parfois didactique dont on se serait volontiers passé.