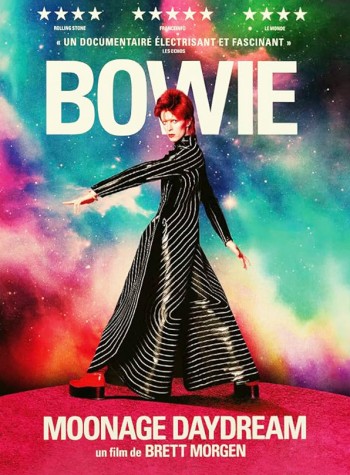

De toutes les stars qui ont pu enflammer le monde de la musique au XXe siècle, David Bowie est sans doute l’une de celles qui se prête le mieux à l’exercice du documentaire musical tant son art s’est construit au fil des décennies comme une expérience totale, autant auditive que visuelle. D’un personnage à l’autre, obsédé par la réinvention de sa musique, de ses idéaux et de son corps, la discographie de Bowie est l’un des voyages les plus passionnants de toute l’histoire de la pop, même dans ses errements les plus terribles. Et c’est cette fièvre enivrante pour l’audace, courant tout au long du parcours vertigineux de Bowie, que le documentaire Moonage Daydream de Brett Morgen cherche à saisir, en proposant un film pensé comme un trip, coloré, bruyant, qui laisse entièrement la parole à l’artiste et à sa vision. Pas d’interviews de ses pairs, pas de voix off explicative, le parcours de Bowie se déroule devant nos yeux de manière désordonnée, passionnée.

Voir au-delà des vêtements outrés et des concepts‑albums mal ficelés

Pourtant, on pourrait craindre le pire quand commencent les premières minutes du documentaire. Nous lançant directement au cœur de la période Ziggy Stardust en 1972 quand Bowie était déjà une star (évacuant ainsi d'un revers de la main les débuts un peu maladroits du compositeur anglais), le montage tape à l’œil, kitsch et confus nous fait craindre le film pour fans, complètement acquis à la cause de son sujet, faisant de Bowie une sorte de prophète glam tout‑puissant.

L’effet est accentué par des extraits de films souvent hors sujet (Metropolis de Fritz Lang, 2001 de Kubrick, évoquant une science‑fiction que Bowie n’a jamais vraiment incarnée) et surtout les élucubrations de Bowie à l’époque, condensé assez puéril de réflexions philosophiques recrachées en vrac, ressemblant à une dissertation de lycéen ayant vu la lumière après avoir lu Nietzsche. Bien sûr, il y a quelque chose de ludique et provocateur dans la façon dont Bowie surjoue son personnage d’alien glam, et on ne saurait ignorer la façon dont il a su dynamiter une Angleterre trop sage en jouant avec délice sur la question du genre.

Mais en fin de compte, difficile d’oublier que Bowie a non seulement fait bien mieux plus tard (musicalement et conceptuellement) mais qu’il n’a jamais poussé son personnage plus loin que des vêtements outrés et des concepts‑albums mal ficelés. Il faut donc avancer un peu plus dans Moonage Daydream pour que Bowie l’artiste se dévoile derrière les artifices, plus intimement, et montre le meilleur de lui‑même.

Prêt à tout pour innover

« Je suis un collectionneur », lançait Bowie dans une interview que l’on peut entendre au milieu de Moonage Daydream. C’est peut‑être le terme qui le résume le mieux. Amoureux de musique, toujours à l’affut des nouveautés de son époque, sachant se fondre dans un genre puis dans un autre avec une facilité déconcertante en s’entourant de musiciens brillants. Rien qu’entre 1973 et 1979, il a touché au glam, à la soul, la new wave ou l’ambient. Et c’est ce cycle perpétuel de renouvellement, souvent mouvementé et entaché par les excès (la cocaïne principalement, qui apparaît en creux dans le documentaire) que Moonage Daydream arrive bien à saisir, montrant la façon dont Bowie était prêt à tout pour innover : changer son corps, son pays, ses collaborateurs, ses méthodes.

Et c’est quand il parle de musique et de la manière dont il pensait son art comme une recherche permanente que Bowie est le plus passionnant. Toute la période d’enregistrements avec Brian Eno (pour les albums Low, Heroes et Lodger) sont particulièrement mis en valeur, avec des images d’archives et de live splendides, des interviews d'époques passionnantes, habilement montées dans un kaléidoscope d'extraits splendidement restaurées.

Aussi tendre et touchant

Suivant le fil de son héros, le documentaire se détache ensuite un peu plus de la musique pour se concentrer sur le Bowie intime. Devenu un peu blasé, visant plus nettement le succès commercial tout au long des années 80, David Bowie nous est alors présenté comme un homme cherchant un peu plus d’équilibre dans sa vie après des années à courir après le futur. Le portrait que dresse Moonage Daydream se révèle assez tendre et touchant, avec toujours de très belles séquences, comme ces plans où il marche dans les rues de Hong‑Kong et Singapour lors d’une tournée en 1984.

Et c’est avec bonheur que le film peut alors, dans son dernier tiers, revenir sur la véritable renaissance artistique de Bowie au milieu des années 90. Épanoui après son mariage avec la mannequin Iman, s’inspirant des sons électroniques d’artistes comme Nine Inch Nails, Bowie signe alors quelques grands albums ambitieux et puissants, et se lance dans des tournées mondiales qui le connectent avec une nouvelle génération de fans.

Le documentaire capte cette période plus mature de manière posée mais enthousiasmante, avec une grande douceur, montrant un artiste toujours en pleine réflexion sur le monde qui l’entoure et sur lui‑même. De quoi nous accompagner lentement et avec émotion vers la fin de la vie de Bowie, culminant dans un montage final puissant, autour des images de son ultime album, Blackstar, véritable testament où Bowie mettait en musique sa propre disparition avec une sincérité bouleversante. Et malgré les maladresses de sa réalisation et les albums passés sous silence (à peine quelques mots sur Station to Station en 1976, son meilleur album !), la plus belle réussite de Moonage Daydream est de montrer que malgré les hauts et les bas, David Bowie aura toujours été un artiste passionné et passionnant, dont la vie comme les œuvres nous fascineront encore pendant des décennies.