Parasite

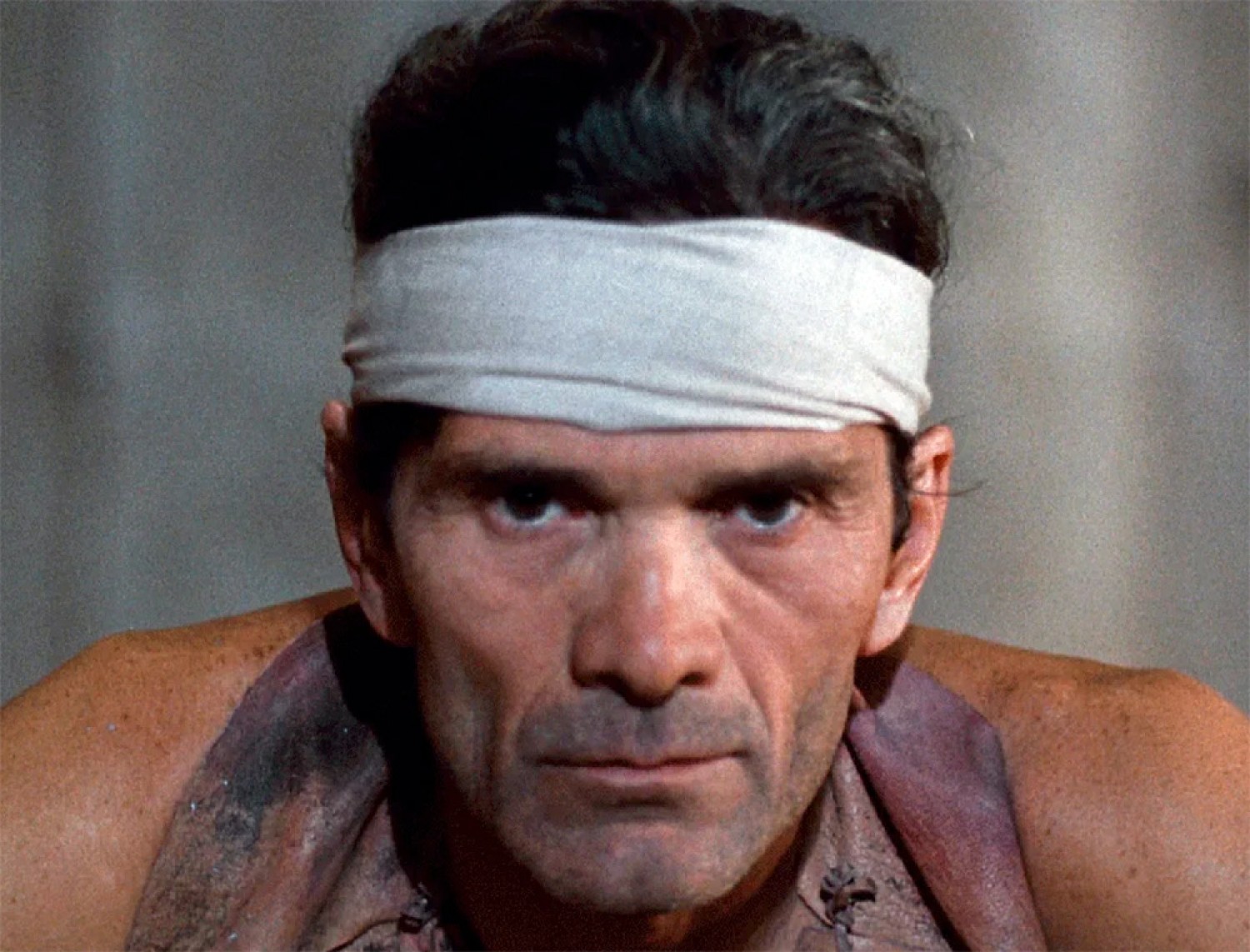

Recommandé par l’un de ses amis étudiants pour enseigner l’anglais, Kim Ki‑Woo (Woo‑sik Choi) découvre l’opulence et le confort dans lesquels vivent les Park. Ses arguments convaincants profitent bientôt au reste de sa famille au chômage, laquelle se retrouve à exercer les fonctions de chauffeur privé, de gouvernante et de professeur d’art‑thérapie, sous couvert d’anonymat bien sûr, mais à quel prix ?

Après une parenthèse américaine (Snowpiercer, le transperceneige, Okja produit par Netflix), Bong Joon Ho revient à ses fondamentaux, à savoir le portrait au vitriol d’une société coréenne clivée qui n’a plus besoin d’un monstre émergeant d’un fleuve (The Host, 2006) pour précipiter sa perte. Les rapports de classe étant de toute évidence au cœur de la déflagration, le cinéaste illustre remarquablement son film en exploitant une topographie verticale, avec d’un côté le taudis au sous‑sol de la famille Ki‑Tae, et de l’autre, la somptueuse villa des Park. Si le riche employeur (Sun Kyun‑Lee), condescendant au possible, veille à ce que la limite ne soit pas franchie (entendez par là que les pauvres et les classes ultra‑favorisées ne jouent pas dans la même cour), il y a pourtant les manigances muées en lutte quotidienne, finalement menée à son insu par une famille d’imposteurs prête à tout pour avoir sa place au soleil.

Cependant, à les voir s’enivrer et saccager l’appartement cossu des propriétaires durant leur absence, on ne peut que constater le dysfonctionnement d’un hypothétique ascenseur social. Au contraire, la découverte d’un bunker vient alors forcer le trait d’un déterminisme promis à une inexorable descente aux enfers. Face à cet échantillon humain siphonné et grotesque (famille Park incluse), on hésite entre le rire et la consternation, en se remémorant l’humour grinçant des comédies italiennes comme Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, pour ne citer que lui. Palme d’or & Co mérités.