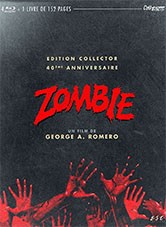

Zombie

Chef‑d’œuvre indiscutable de George A. Romero, Zombie (Dawn of the Dead pour le titre original) a bien entendu inspiré toute une génération de réalisateurs ‑de Zack Snyder, qui réalise un remake survolté en 2004, à Edgar Wright avec Shaun of the Dead tourné la même année‑ et d’auteurs de comics books, dont le fameux tandem Robert Kirkman et Tony Moore sans lequel l’increvable série The Walking Dead n’aurait jamais vu le jour.

Zombie, second volet et noyau central d’une tétralogie amorcée en 1968, lâche une poignée de survivants dans un mall aux allures d’éden consumériste. Face au monde redevenu sauvage, la dernière poche de résistance humaine tente de maintenir l’illusion d’une existence ordinaire. Un paradis factice et intermittent que des morts toujours plus nombreux ont le pouvoir d’anéantir, en dépit de leur absence de conscience.

Comment oublier ces plans de zombies plaqués contre les vitres, entassés et affamés, interrompant violemment le cours du récit ? Des plans autonomes qui participent à la mise en scène chaotique et heurtée destinée à rompre le semblant d’harmonie que tentent d’installer les personnages. Perturber le montage du film, c’est enfin soumettre ces derniers à une logique fragmentaire et imposer un monde déboussolé, insensé, englué à l’intérieur d’un temps mort éternel.

Romero dresse un constat pathétique où le monde s’achève, voire se résume, dans un supermarché. Il y a aussi bien chez les zombies que les vivants cet instinct ou ce désir éclairé d’enracinement, quel qu’il soit, dans la mesure où le mall devient un territoire édénique (« This place could be a gold mine », constate Roger alias Scott H. Reiniger), amarrant les grands mythes de l’Amérique à leurs envers déceptifs.