Alien, le huitième passager

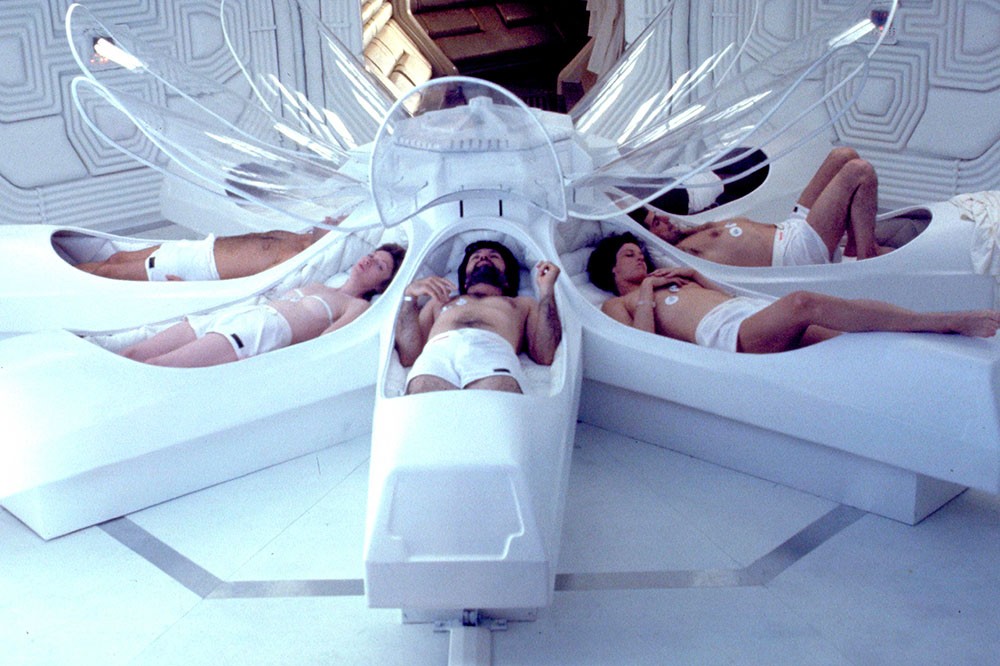

À bord du vaisseau Nostromo, un équipage plongé en hypersommeil est en route pour la Terre. Un signal de détresse interrompt sa progression et le pousse à se poser sur une petite planète, LV4‑26. Explorant les lieux, l'officier Kane (John Hurt) est attaqué par un parasite arachnéen d’origine inconnue qui se colle à son visage…

Chef‑d’œuvre intemporel, clé de voûte du cinéma de science‑fiction, Alien, le huitième passager (1979) semble avoir été touché par la grâce. Tout d’abord parce qu’en maître des opérations se trouve Ridley Scott dont c’est le deuxième long métrage. Les duellistes, sa première œuvre sur les guerres napoléoniennes (1977), ne pouvait laisser présager que le cinéaste livrerait un huis clos de science‑fiction et que celui‑ci s’imposerait comme le meilleur du genre.

Mais la brillante mise en scène de Ridley Scott, mélange de longs travellings pénétrant les couloirs du Nostromo faisant monter la tension crescendo (voir la séquence dans laquelle Brett, cherchant le chat Jones, parcourt les entrailles métalliques du vaisseau), de hors‑champs laissant volontairement le monstre tapi dans l’ombre et de séquences dopées à l’adrénaline mais jamais hachées collant au plus près des protagonistes chassés par l’alien (Ripley, seule survivante, cavalant dans le labyrinthe menacée par la bête et par le temps qui s’écoule), n’est qu’un élément parmi d’autres qui contribua à faire d’Alien ce diamant noir, cette œuvre qui bousculera au passage la figure du héros en accordant à une femme ce statut (et dont Sigourney Weaver sera une icône).

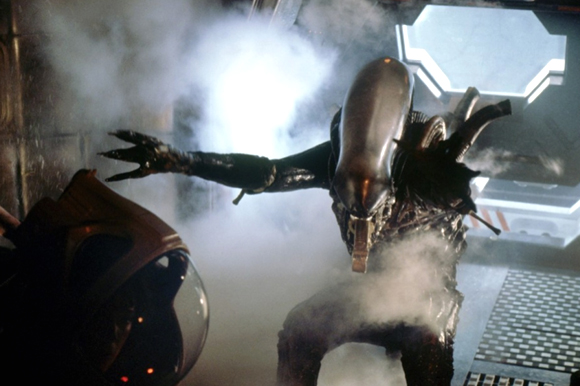

Il est bien sûr impossible de parler du succès d’Alien sans nommer le papa du monstre, H.R. Giger, artiste suisse et maître de la biomécanique. L’extraterrestre, organisme parfait et invincible au sang fait d’acide moléculaire et à la carcasse acier, sera la plus belle métaphore plastique de l’hybridation de l’Homme et de la machine. Que cela fut conscient ou non, ce minotaure des temps modernes permit plus que jamais de montrer la vulnérabilité de l’être humain, à la fois traqué par l’animal et mis en danger par son cocon artificiel (le vaisseau, machinerie commandée par un ordinateur de bord baptisé Mother) qui n’est finalement que sa propre création. Ici, l’Homme causera sa propre perte, thématique renforcée par la trahison de Ash (Ian Holm), androïde à la solde des scientifiques dont l’unique objectif est de ramener la créature vivante.

Mais c’est au‑delà des thèses sous‑jacentes que réside la véritable force d’Alien. Plongeant un équipage désabusé aux préoccupations matérielles dans un monde étrange et cauchemardesque, et dont surgira un organisme bouleversant les principes scientifiques établis (comment peut‑il survivre avec du sang acide, comment peut‑il se développer avec une telle rapidité ?), le film de Scott matérialisera mieux que tout autre la peur viscérale de l’inconnu. Car si l’Homme semble pouvoir tout maîtriser grâce à son intelligence, a tout inventé et même parcouru l’hyperespace, est‑il capable de se maîtriser lui‑même ? Rassuré par sa position dominante et blasé, l’humain, désormais impuissant car dominé par plus fort que lui, est finalement puni de ne pas avoir suffisamment tremblé. James Cameron, dans un tout autre registre ‑celui du film de guerre‑, reprendra à son compte cette thématique dans Aliens le retour, en envoyant une troupe de Marines fanfarons au casse‑pipe. Une suite formellement aux antipodes de son modèle mais qui amplifiera avec maestria les thèmes du premier chapitre. Sans oublier l'incompris Prometheus ou le retour brillant de Ridley Scott aux affaires. Un chef‑d’œuvre peut parfois en cacher d'autres…