Sherlock saison 2

Tandis que Guy Ritchie s’amuse au cinéma avec ses blockbusters postmodernes et tonitruants ‑mais films d’époque‑, d’autres Anglais poursuivent leur retour aux sources du mythe créé par Sir Arthur Conan Doyle. Ce qui peut paraître paradoxal puisque l’argument de la série imaginée par Mark Gatiss et Steven Moffat (notamment auteurs pour la série Doctor Who) est justement de ramener le fin limier de Baker Street dans le Londres du XXIe siècle. Et de le faire enquêter avec tous les attributs de l’homme moderne, téléphone portable en tête, tandis que ce cher Watson (Martin Freeman, héros de la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson), médecin fraîchement revenu d’Afghanistan, tient un blog. Élémentaire.

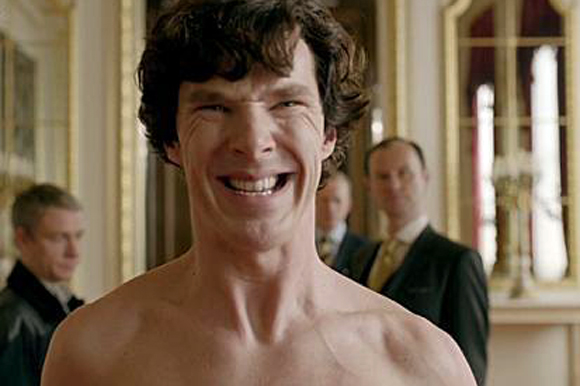

Après une première saison de trois épisodes qui avait su convaincre de l’intemporalité du héros, notamment grâce à l’élégance à l’ancienne de son interprète, Benedict Cumberbatch (qui a depuis séduit en masse le cinéma, de Peter Jackson à Spielberg, en passant par J.J. Abrams et Steve McQueen), voici une seconde salve toujours aussi savoureuse, novatrice sans jamais trahir l’esprit de l’œuvre de Conan Doyle.

Le premier épisode de cette seconde saison, Un scandale à Buckingham, place la barre très haut, avec l’apparition de la femme fatale Irene Adler (Lara Pulver), et une conclusion magistrale, aussi habile que touchante. Le second, Les chiens de Baskerville, se réapproprie avec ingéniosité l’histoire originelle, et le dernier, La chute du Reichenbach, promet le retour de Moriarty et un final grandiose, à mille lieues de celui de Sherlock Holmes 2, s’inspirant du même récit. Trois épisodes pour trois enquêtes à la mécanique parfaitement huilée, mais qui s’intéressent aussi en filigrane à l’évolution psychologique et émotionnelle de Holmes.

Car s’il reste un génie antipathique et misanthrope, le vernis va craquer au cours de ces trois épisodes, lentement certes, pour révéler un être attachant car inadapté. Une thématique que l’on retrouve dans bon nombre de séries contemporaines reposant sur l’ambiguïté de leurs héros. On pense ici à Dexter, Dr House et, surtout, au personnage de Sheldon Cooper dans la sitcom The Big Bang Theory, scientifique au QI stratosphérique mais handicapé en relations humaines et qui va apprendre, tant bien que mal, à manifester ses émotions. Ces nouveaux héros qui peuplent nos petites lucarnes confirment le nouvel adage en vogue : « Smart is the new sexy ». Et ce Sherlock l’est en Diable. Vite la saison 3, damned !