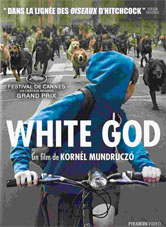

White God

Tout commence par le milieu, par une séquence somptueuse et énigmatique dans les rues désertées de Bucarest : sur son vélo, une fillette pédale à en perdre haleine, poursuivie par une meute de chiens peu amènes qui finissent par la dépasser. Lili, c’est son prénom, chute, très vite engloutie par cette marée canine qui évoque celles des volatiles de Hitchcock. Comment en sommes‑nous arrivés là ?

Le film fait machine arrière et cale son pas sur celui de Lili qui, flanquée de son chien Hagen, débarque chez son père pour quelques mois. Hagen est un bâtard, un chien de race inférieure, rendu indésirable par une drôle de loi qui n’autorise que le pedigree. Le garder avec soi, c’est s’attirer les foudres de la population et de l’État qui, régulièrement, organise des rafles de ces chiens impurs qu’il envoie à la fourrière, autrement dit à l’abattoir.

Un jour, le père de Lili décide d’abandonner Hagen sur un terrain vague. Le film se scinde alors en deux : d’un côté, Lili, gamine courageuse et rétive à toute forme d’autorité, décide de partir à la recherche de son compagnon. De l’autre, Hagen, chien abandonné, désormais SDF, traqué, va rejoindre ses semblables, subir toutes formes de cruautés humaines (fourrière, conditionnement, torture, combats clandestins…) et finir par se révolter.

La métaphore sociale et politique est ici limpide, encore plus frontale que celle (le racisme) de White Dog, le film de Fuller auquel celui de Mundruczó se réfère explicitement. Le chien vaut certes pour lui‑même (le film parvient à faire ressentir, de façon parfois saisissante, la violence faite à l’animal), mais aussi pour tous les exclus de la société, les exploités, les bannis, et chacun mettra sur la gueule de Hagen le visage qu’il veut. Contraint de fouiller dans les poubelles, exploité par un SDF fourbe pour un bout de viande et quelques billets, vendu comme un chien de combat, Hagen devient le révélateur d’un société mollement totalitaire qui, sous le masque de la norme et de l’institution, dissimule des hordes de barbares, de lâches et de délateurs.

La première partie du film, la plus réussie, joue finement avec les codes du genre (un mélo à la Dickens sur la séparation entre un maître et son chien) et réussit à capter de façon poignante, presque irrationnelle et sans jamais tomber dans l’anthropomorphisation, la douleur de l’animal, le lien aussi qui se noue avec certains humains au nom d’un même sentiment d’injustice et de révolte ‑on pense parfois à Amours chiennes, même si la caméra s’agite beaucoup pour pas grand‑chose‑.

Mais après le « rape », arrive le moment « revenge ». Kornél Mundruczó change alors de braquet (d’ambition ?) et plonge dans le récit de la vengeance. À la manière d’un film d’exploitation guidé par un programme un peu trop évident et répétitif (punir tous ceux qui ont blessé Hagen et ses semblables), White God lorgne du côté de La planète des singes : les origines et empile les scènes de violence jusqu’à un final problématique : comme si un coup de trompette et un peu de douceur suffisaient à calmer une horde de chiens enragés, comme si l’attention des tortionnaires suffisaient à calmer leurs victimes et produire de la réconciliation. C’est un peu court, bizarrement bâclé, et pas à la hauteur de ce que ce film original et inattendu avait sous le capot.