Tron l'héritage 3D

En 1982, le cinéma hollywoodien se retrouve à l’aune de son grand revival idéologico‑esthétique, ravalement de façade brutal qui produira les films que l’on sait, entre réaffirmation de la puissance américaine (Top Gun) et ricanements jaunes (Vampire, vous avez dit vampire ?).

Pourtant, une poignée de films, qui seront autant d’échecs cuisants, veulent croire que la parenthèse enchantée des Seventies n’est pas totalement refermée. Qu’il est encore possible d’innover, de pousser d’un cran le curseur de l’audace. Parmi ces objets anachroniques et passionnants, The Thing de Carpenter bien sûr, mais aussi Tron, film maudit et mal‑aimé, devenu culte mais sur le tard, lorsque les geeks de tous poils, qui s’échauffaient alors sur des ordinateurs massifs et grisous, comprennent que « leur » film n’est pas Wargames (1984), mais plutôt ce Tron attachant et bancal. Le premier à tenter le mariage du numérique (des lignes colorées et des diagrammes fluo) et de prises de vues réelles (le visage du jeune Jeff Bridges, perdu au milieu de pixels gros comme des grumeaux).

Aussi déroutant qu’inabouti, le film de Steven Lisberger inventait pourtant un genre devenu matrice (Matrix ?) de notre quotidien. Sa Grille électronique étrange où s’affrontent humains et programmes informatiques, à coups de disques lumineux et de bolides supersoniques, est même devenue l’alpha et l’oméga de l’essentiel des blockbusters US, de T2 à Inception. Et cela faisait près de trente ans que la firme Disney attendait l’occasion de ressortir de ses cartons la licence Tron.

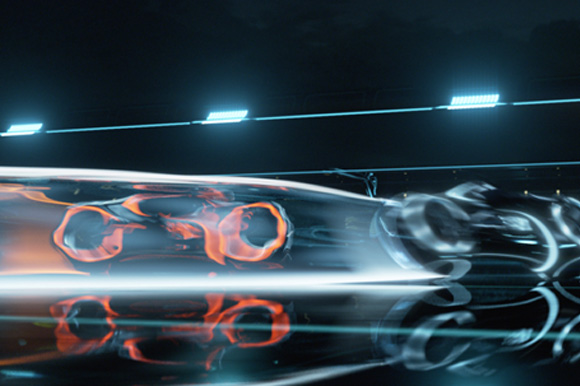

C’est aujourd’hui chose faite, et le résultat ne manque ni de charme ni d’élégance. L’histoire, elle, tient sur un ticket de métro (un jeune développeur de jeux vidéo part sur les traces de son père, un génie de l’informatique aspiré dans un monde virtuel, la Grille, dont il n’est jamais revenu), manière pour Joseph Kosinski, le réalisateur, de compenser une esthétique radicale qui inverse le paradigme de l’original. Ici, la beauté du monde virtuel est telle, sa capacité d’envoûtement si forte (voir la formidable séquence des motos, réduite à un jeu de lignes lumineuses et de trajectoires courbes), que l’humain apparaît presque comme une présence excédentaire. Sans doute aidé par la musique atmosphérico‑élégiaque des Daft Punk et sous forte influence du 2001 de Kubrick (même chambre intemporelle, même tendance à l’abstraction, même passion du trip optique), Kosinski capte quelque chose d’assez rare dans le cinéma contemporain hollywoodien, si technophile, une forme de poésie technologique qui fascine l’œil autant qu’elle l’attriste.

Esthétiquement, Tron ressemble certes à un délire géométrique, mais voilé par une humeur mélancolique. À quoi cela tient‑il ? Peut-être à l’absence pesante de ciel, ce qui, à l’heure de la célébration tous azimuts de la technologie, témoigne d’un athéisme sombre qui réfute violemment l’idée d’une mystique numérique.