The Outsiders

« Je suis moi‑même davantage intéressé par les adolescents, a déclaré Coppola au critique Serge Daney en septembre 1982. Ils sont brillants, optimistes, pleins de vie et de drôlerie (…). Je pense de moins en moins à moi comme un réalisateur de films mais comme à une personne universelle, intéressée par l’art et la jeunesse. C’est là que je trouve mon plaisir. Non plus à gagner la guerre, mais à être entouré de jeunes de 16 ans ».

Après l’échec financier de Coup de cœur, Francis Ford Coppola signe un diptyque sur la jeunesse, The Outsiders/Rusty James, deux films tournés avec les mêmes acteurs, les mêmes techniciens et au même endroit, Tulsa, une petite ville de l’Oklahoma.

L’action de The Outsiders se situe en 1966. Conformément aux teen movies canoniques des années 1950, et dont La fureur de vivre de Nicholas Ray (1957) serait le parangon, deux bandes d'adolescents rivales s'affrontent. D’un côté les Greasers, surnommés ainsi à cause du gel dont ils huilent leurs cheveux, sont issus des quartiers des pauvres. De l’autres, les Socs, des enfants de bourgeois qui roulent dans des Plymouth rutilantes et portent des pantalons beiges qui sentent la lessive. Une bande white trash dont la descendance sera prolixe (de Eminem à Shotgun Stories) contre des fils à papa qui tentent d’affirmer leur suprématie.

Ponyboy, un orphelin, ses deux frères et Johnny, rejeté par sa famille, font partie des Greasers. Un soir, Ponyboy et Johnny se faufilent dans un drive‑in en compagnie de Dallas, le bad boy de la bande, tout juste sorti de prison. Ils y rencontrent deux filles des Socs. Entre Ponyboy et Cherry Valance, le courant passe immédiatement. Il n’en faut pas plus pour que le récit, et donc le drame, s’enclenche.

Suite à l’échec de Coup de cœur, Coppola décide qu’il faut retourner derrière la caméra, le plus vite possible, afin de renflouer rapidement les caisses de sa société Zoetrope. Coppola n’avait alors pas d’autre choix que de jouer pleinement le jeu hollywoodien : trouver un sujet à fort potentiel commercial, convaincre un producteur exécutif de le suivre et lui garantir un tournage capable de respecter le calendrier et le budget initial.

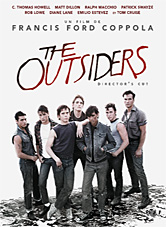

De ce point de vue, The Outsiders était un candidat idéal : à l’origine, ce livre écrit par S.E Hinton en 1967 fut un best‑seller et l’absence de personnages adultes permettait d’envisager un film au budget débarrassé du salaire (forcément) mirobolant d’une star. Un bon casting de jeunes acteurs débutants (toute la génération montante des années 1980) ferait donc l’affaire.

« Si Coup de cœur était un film sur le néon, The Outsiders sera un film sur le coucher de soleil, dira Coppola en guise d’avertissement. Cela peut paraître idiot de s’exprimer ainsi, mais le décorateur peut comprendre ce que je veux dire : le coucher de soleil ‑souvenez‑vous que c’est un film sur la jeunesse‑ est une chose délicieuse mais au moment même où il atteint son point de perfection, il est aussi en train de mourir, comme la jeunesse ».

Et le ton de The Outsiders est donné dès son générique, avec ce titre qui défile lentement de la droite à la gauche du cadre, en lettres géantes, occupant tout l’espace du Cinémascope, à la manière bigger than life de l’ouverture d’Autant en emporte le vent, dont Coppola reprend même les couleurs (ocre et orangés).

Le dixième film de Francis Ford Coppola se déroule ainsi essentiellement la nuit, ou au crépuscule, métaphore esthétique d’un âge qui n’en finit pas de s’achever, celui de l’adolescence bien sûr, dont Coppola capte ici les derniers éclats. « Rien ne reste or à jamais », se souvient Ponyboy pendant la longue séquence de l’église désaffectée, soit les premiers vers d’un poème de Robert Frost qui détient la clé de tout le film et qui évoque un autre poème, celui de Woodsworth dans La fièvre dans le sang d’Elia Kazan (« Splendor in the grass, glory in the flower ») qui disait déjà la désillusion de Natalie Wood devant cette beauté perdue. L’or, c’est aussi bien la chevelure de Ponyboy qui, afin d’échapper à la police, se peroxyde les cheveux, que l’âge de l’innocence, consigné à jamais par ce jeune Greaser (le narrateur du roman) dans l’épilogue du film. Une merveille à redécouvrir.