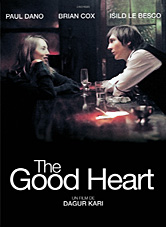

The Good Heart

À New York, Jacques, un patron de bar solitaire et acariâtre, est frappé par sa cinquième crise cardiaque. À l’hôpital, il rencontre Lucas, un jeune SDF qui a tenté de se suicider. Jacques décide de prendre le garçon sous son aile pour lui apprendre le métier de patron de bar, afin que Lucas prenne sa succession au moment de sa mort, qu’il pressent comme imminente. C’est alors que Lucas rencontre la jeune April…

C’est à un bel exercice d’équilibriste que se livre le cinéaste franco‑islandais Dagur Kári. Il parvient, grâce à une écriture et une mise en scène subtiles, à évoluer sur un fil ténu qui évite de verser dans le pathos lénifiant (on ne saura jamais ce qui a fait de ces deux êtres ce qu’ils sont) sans pour autant se vautrer dans un optimisme béat (l’atmosphère reste sombre et dépressive, avec des pointes d’humour à froid). Le réalisateur s’attache à observer la lente transformation de ses deux héros, leur ouverture non pas au monde, mais à eux‑mêmes, à la possibilité d’un espoir, d’un futur. Mais c’est surtout dans la façon dont Kári approfondit le thème de la solitude et du vampirisme émotionnel (Jacques « adopte » Lucas avant tout par égoïsme, pour repousser le spectre de la mort), sans jamais juger ses personnages, que le metteur en scène touche au cœur le spectateur.

En cela, il est grandement aidé par l’interprétation énorme de Brian Cox, magnifique en vieillard asocial et bougon, dont la présence monolithique n’est pas sans rappeler l’aura de Marlon Brando sur la fin de sa vie. Face à lui, Paul Dano joue l’apathie et l’innocence avec aisance, et les deux forment une sorte de duo de cinéma idéal, de ceux qui sont l’évidence même lorsqu’on les découvre à l’écran (la dynamique particulière de leurs caractères était déjà l’un des points forts du premier film sur lequel ils ont travaillé ensemble, L.I.E. Long Island Expressway).

Ayant érigé un microcosme et des personnages attachants dont la lente construction est parsemée d’authentiques plaisirs de cinéma (la beauté cafardeuse de New York, la photographie…), Dagur Kári commet in fine l’erreur de transformer son film en fable existentielle trop ostentatoire via un final qui, s’il prend l’attente logique du spectateur à rebrousse‑poil, n’en reste pas moins bien trop téléphoné pour convaincre. La seule faute de goût d’une œuvre délicate, ciselée avec beaucoup d’intelligence et d’humanité.