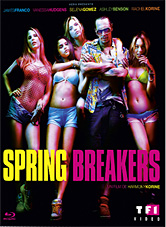

Spring Breakers

On avait perdu de vue Harmony Korine et le voilà qui revient, avec un film fracassant, aussi peu aimable que fascinant, et surtout, violemment à l’heure de notre époque (lorsque tant de films, à peine sortis, datent déjà d’hier).

Débuts fracassants avec le scénario du Kids de Larry Clark en 1995, puis réalisateur du génial Gummo deux ans plus tard, qui lui valut l’étiquette de cinéaste indépendant fasciné par le trash et la bêtise de ses contemporains (plutôt de Nashville, la ville dont il est natif et qu’il a récemment filmée dans Trash Humpers, inédit en France), Korine retravaille pour Larry Clark en 2002 (Ken Park) et signe Mister Lonely, en 2007, tentative arty ratée.

Avec Spring Breakers, Korine quitte enfin son territoire naturel ‑cette Amérique blanche, WASP, sale, imbécile et désœuvrée qu’il décrit depuis presque vingt ans‑ pour le soleil orangé de la Floride, au moment du Springbreak, fête printanière où se ruent des centaines de milliers d’étudiants yankee en quête d’un gigantesque rêve (ou cauchemar) éthylique et partouzard.

Qui n’a pas déjà vu ces images de bimbos en bikini, se trémoussant au ralenti sur des plages bondées, et ces grappes de cacous bronzés, tout pectoraux sortis, verser de la bière sur des jeunes filles aux poses lascives, en hurlant des « yeah », comme s’il s’agissait du nec plus ultra de la branchitude, le genre de pensées dignes de celles qui devaient traverser les primates filmés par Kubrick au début de son 2001 ?

C’est de là que part Spring Breakers, formidable séquence d’ouverture qui condense en quelques minutes techno et fluo cette esthétique clinquante et vulgaire, devenue langage commun d’une quantité industrielle de pubs, de clips de R’n’B et de rap, et d’émissions de téléréalité. À quelques kilomètres de là, quatre jeunes filles rêvent de participer, elles aussi, à cette grand‑messe contemporaine et braquent un diner afin de réunir les dollars qui leur permettront d’accéder enfin au paradis artificiel du Springbreak.

Après une première partie qui recycle tous les codes du genre façon Projet X (mais flanqué d’un montage virtuose), le film change subtilement de direction lorsqu’un caïd local (James Franco, très bon), monstre grotesque à mi‑chemin de Tony Montana (Scarface) et des gros bras du rap black, sauve nos quatre ingénues d’un mauvais coup, et les transforme en walkyries du crime.

Le dépucelage littéral que Korine fait subir ici aux ex‑héroïnes proprettes de High School Musical (Selena Gomez, Vanessa Hudgens…), série à succès de la firme Disney, elle aussi toute fluo et peuplée de poupées Barbie, n’est qu’un leurre brillant si l’on considère que la sitcom, avec ses messages idiots, ses personnages benêts et sa pauvreté visuelle et narrative, n’est que la version soft ‑mais tout aussi polluante et idiote‑ de cette fête annuelle qui condense, sous la forme extatique d’une soupape nécessaire, une époque fascinée par le fun et le rien.

Avec Spring Breakers, Korine se branche à merveille, et avec intelligence, sur l’humeur et la folie absurdes de notre société de consommation, fascinée par la surface et l’idiotie ‑ce qui explique au passage le succès conjoint du Springbreak (et de MTV, NRJ and Co) et des zombies, deux formes d’hyperdétermination auxquelles manque tout simplement une visée.

Et le film se retrouve tout naturellement contaminé par cette bêtise ambiante, fait brillamment corps avec elle, se plaçant à la hauteur du néant politique et culturel qu’il entend décrire et qui ‑il faut le reconnaître‑ possède aussi cette puissance de fascination que suscitent ceux prêts à tout, mais pour ne rien accomplir. Ici, sexe, drogue mais pas de rock’n’roll, plutôt du « fun », tant la visée politique est dramatiquement absente du Springbreak.

Comment est‑on passé de Woodstock à ça ? Comment les utopies, mêmes naïves, des années 60 et 70, ont‑elles pu déboucher sur une société où sa jeunesse ne rêve que de zombies et de bikinis fluo ?