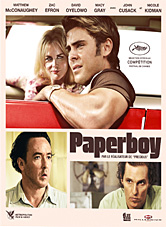

Paperboy

C’était censé être l’un des moments forts du festival de Cannes 2012, le genre de film précédé d’une réputation sulfureuse, avec stars aux limites d’elles‑mêmes (Nicole Kidman fait pipi en Wonderbra), jeunot sorti de l’écurie Disney soumis à un dépucelage féroce (Zac Efron) et ambiance moite et sudiste.

Avec Paperboy, Lee Daniels, le réalisateur de Precious et du récent Majordome, pose sa caméra en Floride, en 1969. Un journaliste un peu fatigué, Ward Jansen (Matthew McConaughey, version contemporaine du Kirk Douglas du Gouffre aux chimères), revient dans sa petite ville natale et s’empare d’un fait divers (un redneck est accusé d’un meurtre qu’il n’a peut‑être pas commis) dont il espère tirer parti. Pour Jansen, l’innocence de l’homme semble facile à prouver, mais lorsque débarque sa « fiancée par correspondance » (Kidman), Ward ne résiste pas plus de deux secondes à cette Barbie bigger than life. Seul son partenaire d'écriture pressent l’arnaque.

Les marécages, les crocodiles, les alambics, les secrets de famille poisseux, la Floride a toujours servi au cinéma hollywoodien comme lieu des pulsions et d’un racisme latent. Daniels s’amuse avec tous ces clichés, les pousse jusqu’à leur paroxysme, quitte à tomber (souvent) dans un mauvais goût assumé. Mais si l’intention est limpide, le résultat déçoit : pas assez drôle, pas assez fou, Paperboy ressemble à un film de Russ Meyer (Vixen, Supervixens) mais avec des stars trop conscientes d’elles‑mêmes et du terrain de jeu faussement transgressif concocté par le réalisateur.