Miami Vice

Créée par Anthony Yerkovitch et supervisée de près par Michael Mann, Miami Vice fut l’une des séries phare des années 80 et, pour le futur réalisateur de Heat alors échaudé par l’échec de La forteresse noire, le laboratoire où il allait fabriquer une esthétique nouvelle fondée sur une sophistication extrême de la mise en scène, un goût immodéré du design et du kitsch publicitaire. 111 épisodes tournés entre 1984 et 1989, avec Don Johnson et Philip Michael Thomas dans les rôles des deux flics les plus sexy et les mieux sapés de l’histoire de la télévision.

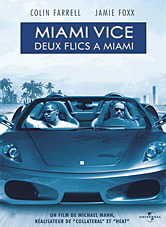

Après huit films et une poignée de chefs‑d’œuvre (Le solitaire, Heat, Révélations, Ali, Collateral), Michael Mann parvient enfin à porter sur grand écran cette fresque sombre consacrée à la vie de deux agents infiltrés (Colin Farrell et Jamie Foxx), et à dépeindre dans le détail les effets de la mondialisation du crime et de la collusion politique‑économie.

Sur le papier, Miami Vice évolue à mi‑chemin entre polar et film d’espionnage. La fiction débute par le meurtre d’un agent du FBI infiltré dans le milieu de la drogue. Afin d’élucider l’affaire, deux inspecteurs de la police de Miami, Sonny Crocket et Ricardo Tubbs, se font passer pour des trafiquants aguerris et prennent contact avec l’administration financière du Cartel, vaste organisation dotée de moyens faramineux. En quelques minutes, Mann évacue l’approche pittoresque du genre (truands hauts en couleur, hommes de main prolos, tchatcheurs flanqués d’un mauvais goût très sûr) et compose une toile mafieuse aux contours imprécis, un État dans l’État aussi à l’aise dans le transfert de fonds à grande échelle que dans l’exécution clinique des contrevenants. A priori, Michael Mann renoue avec la veine du film‑dossier des Seventies déjà abordée avec Révélations, celle des Trois jours du Condor et d’À cause d’un assassinat, et réemploie ses retournements identitaires, son obsession du complot et sa paranoïa ambiante.

Mais au fond, Mann capte cette histoire de trafic de haut vol comme un film de guerre où il est surtout question de logistique, d’échanges d’informations, de surveillance et de maîtrise technologique. Le monde de Miami Vice est un monde éclaté, fragmentaire, sans frontières, qui ne tient plus que par les flux financiers qui le traversent. Aucune autre logique que celle de l’offre et de la demande imposée par des intérêts économiques privés. Le chaos que nous connaissons actuellement n'est pas loin. Peu importe alors que les marchandises soient licites ou non, peu importe la nature du marché, puisque le film traite le capitalisme comme une guerre (Jesus Montoya, le parrain de la drogue, toujours branché sur Bloomberg TV), avec son exploitation des ressources du Tiers‑Monde (ici, le Paraguay, l’Uruguay et la République Dominicaine), l’élimination impitoyable des concurrents et sa violence calculée.

D’ailleurs, la grande fusillade du film ne retourne pas comme dans Heat les codes d’un genre cinématographique précis (le western), mais s’inspire très directement de l’imagerie du reportage de guerre : bruit assourdissant et ultra‑réaliste des armes, moments saisis sur le vif, discontinuité des actions et retour aux sources pour Mann qui, dans les années 60 et 70, tournait des documentaires sur l’Ira et l’insurrection de mai 68, pendant que ses collègues du Nouvel Hollywood révolutionnaient le cinéma américain. Le récit progresse alors par à‑coups, la violence fait irruption dans le plan, éclate sans prévenir, et l’on entre dans le film (pas de séquence d’exposition) comme un reporter de guerre projeté en plein milieu d’un conflit en cours. Tourné en vidéo HD, Miami Vice est tout simplement LE grand film de l’année 2006.