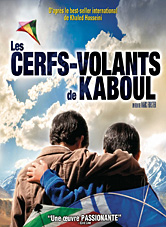

Les cerfs-volants de Kaboul

Kaboul, 1979. En dépit de leur statut social divergent, Amir (Zekeria Ebrahimi puis Khalid Abdalla) et Hassan (Ahmad Khan Mahmoodzada) sont d’inséparables amis, partageant la passion des cerfs‑volants. Le dévouement pour son jeune maître du petit Hassan, fils de domestique appartenant à la minorité Hazara, est sans limites.

Un jour, alors qu’il arpente la ville afin de récupérer le cerf‑volant d’Amir, sorti victorieux d’une compétition, il se fait violer par une bande d’adolescents issus de l’élite du pays. Caché, son ami assiste à la scène, sans pour autant réagir. La honte et la culpabilité le tourmentant, Amir met tout en œuvre pour le faire renvoyer. Surviennent la guerre et l’occupation russe, contraignant Amir et son père à s’exiler aux États‑Unis. Les années passent. Installé à San Francisco, marié et devenu romancier à succès, Amir conserve une blessure secrète, qu’il va bientôt pouvoir panser.

Adaptation du best‑seller éponyme du romancier américain d’origine afghane Khaled Hosseini, Les cerfs‑volants de Kaboul prend soin de dépeindre l’apparente sérénité (le racisme latent entre les communautés est tout de même suggéré par le viol d’Hassan) et la douceur de vivre émanant de la capitale afghane. En 2000, porté par le désir d’une mission rédemptrice, Amir retourne sur la terre de son enfance, désormais dominée par les Talibans. Mais Kaboul n’est plus conforme à ses beaux souvenirs.

L’avant radieux et le devenir barbare fondent la vision parfois manichéenne du film de Marc Foster (Quantum of Solace, Neverland), mais les destins écorchés qui le traversent (jamais à l’abri du mélo larmoyant qui les guette, production hollywoodienne oblige) suffisent à inoculer une dimension cruellement fataliste.