Le congrès

Premier plan : Robin Wright (jouée par… Robin Wright), face caméra, verse une larme. Elle écoute sans broncher les reproches de son agent (Harvey Keitel), qui lui rappelle ses choix désastreux. Les mauvais rôles, les mauvais mecs. Princess Bride et Forrest Gump sont loin derrière elle, et sa carrière n'a jamais vraiment pris son envol.

Sans doute aussi parce qu'elle a voulu s'occuper de ses deux enfants, Sarah et Aaron. Celui‑ci (porté par le très expressif Kodi Smit‑McPhee), jeune ado fasciné par les cerfs‑volants, est malade. Le syndrome d'Usher. Avec l'âge, il va perdre peu à peu l'ouïe et la vue. Pour avoir plus de temps auprès de son fils, la star déchue va signer un pacte avec le Diable.

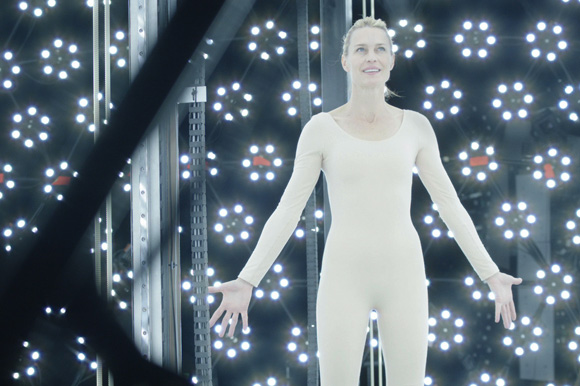

En échange d'un gros cachet, la belle quadra, à peine marquée par le temps, va « vendre » à la Miramount son image, ses émotions, son talent. Scannée sous toutes ses coutures pour être utilisée à volonté dans les films de la major hollywoodienne, même ceux qu'elle aurait refusés, l'actrice devra en échange disparaître durant vingt ans et ne plus jouer. Pour faire place à son alias numérique.

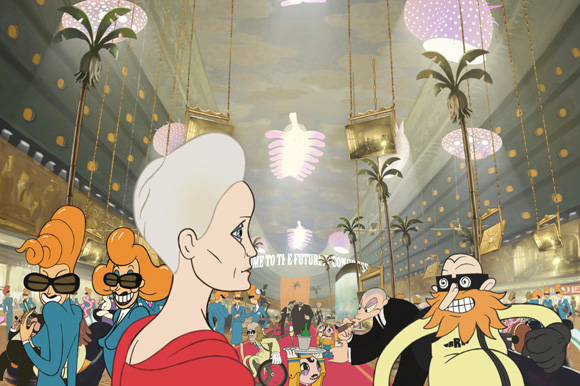

Vingt ans plus tard, à la fin du contrat, Robin Wright est conviée en tant qu'invitée d'honneur au congrès Miramount‑Nagasaki. Là, l'attend un monde nouveau, psychédélique et surréaliste, où chacun peut littéralement faire son cinéma. Pour y accéder, il suffit d'inhaler une mystérieuse capsule…

Avec l'acclamé Valse avec Bachir (2008), film d'animation autobiographique sur fond de guerre du Liban qu'il a qualifié de « thérapie », le réalisateur Ari Folman faisait se rejoindre réalité et fiction en se mettant lui‑même en scène afin d'illustrer l'aliénation. En adaptant à la fois en « live » et en animation Le congrès de futurologie, roman de science‑fiction de l'écrivain polonais Stanislaw Lem, le cinéaste reprend le même procédé, l'appliquant cette fois à Robin Wright.

Celle‑ci joue donc son propre rôle, sans que ce soit tout à fait elle. Et c'est par ce procédé « métafilmique » que Folman va pouvoir aborder la thématique apparemment majeure de son film : la dictature de la machinerie hollywoodienne qui modèle ses artistes comme des produits publicitaires jusqu'à altérer irrémédiablement leur identité. C'est donc ici le numérique, via le scanner, qui représente la menace, celle d'annihiler l'humain au profit de son avatar. Avatar qui lui garantit, paradoxalement, l'éternelle jeunesse, l'immortalité.

Mais tout ceci n'est que l'enveloppe de cet ambitieux Congrès, sa première peau. De prime abord réflexion sur le cinéma et son avenir, ce film coupé en deux, dont la première partie en prises de vues réelles fait place au mitan du métrage à une animation follement inventive (principalement inspirée des dessins animés des frères Fleischer comme Betty Boop, mais aussi des œuvres de Jérôme Bosch), se recentre sur une autre thématique, celle de la fuite vers un univers virtuel et du possible bonheur que l'on peut y trouver. Et comme dans Matrix ou le récent Her, Le congrès pose la question sans juger. Ce sera donc au spectateur de choisir son camp : rester dans la réalité, aussi laide puisse‑t‑elle être, ou s'échapper dans un monde imaginaire et devenir ce que l'on rêve (Michael Jackson, Picasso fricotant avec Beyoncé ou encore Grace Jones, dans le film, tout est possible), en s'affranchissant de tout déterminisme.

Fascinant et confus, majestueux et bancal, dans sa forme comme dans son fond, Le congrès, toujours entre deux eaux, entre deux mondes, fait finalement son choix dans une conclusion vertigineuse à l'issue aussi simple que bouleversante : il suffit d'aller là où se trouve l'amour.