La zone d'intérêt

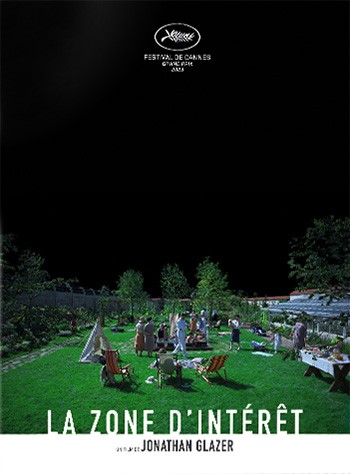

Durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien du commandant Rudolf Höss et de sa famille, dans une maison dotée d'un grand jardin. On est à Auschwitz et les domestiques sont des prisonniers du camp situé de l’autre côté du mur d’enceinte de la maison.

Murs, murs

Si La zone d'intérêt (nom donné par les Nazis au périmètre de vie entourant les camps de la mort), adaptation du roman éponyme de Martin Amis, a remporté l’Oscar du Meilleur film étranger, le Grand Prix à Cannes et pléthore d’autres prix internationaux, ce n’est certainement pas le fruit du hasard. Avec son quatrième film, Jonathan Glazer propose un moment de cinéma rare, non seulement dans ce qu’il raconte (la solution finale dans ce qu’elle avait de plus banal), mais aussi dans ce qu'il montre. Ici, le fond est au service de la forme, et vice‑versa.

Pour ce faire, le réalisateur est allé jusqu’au bout de l’expérimentation en tournant presque sur place, à quelques mètres du véritable camp d’Auschwitz, en laissant une grande part d’improvisation à ses acteurs laissés libres de leurs mouvements et de leurs paroles, dans une maison à l’échelle 1/1, éclairée à la lumière du jour et où les caméras étaient téléguidées et cachées. Une mise en scène expérimentale qui place les personnages en rats de laboratoire et les spectateurs en scientifiques avides de les comprendre.

Il en résulte un film froid où le quotidien d’une famille a priori lambda devient glaçant. La banalisation de l’horreur a lieu sous nos yeux, complices de savoir ce qui se passe derrière les murs de la maison, et sous nos oreilles qui arrivent à décrypter les vagues de bruits sourds que l’on perçoit au loin, tout au long du film. L’image et le son du film sont monstrueux, dans tous les sens du terme.

La mise en scène de La zone d'intérêt est implacable (tout comme le jeu des acteurs et surtout l'excellente Sandra Hüller, Anatomie d'une chute). Peu à peu, elle se fait anxiogène et étouffante, il est impossible de s’en extraire, comme il est impossible de s’extraire de cette maison et de son enclos de briques. Au fur et à mesure que le film avance, le spectateur est fasciné et horrifié par ce quotidien terne d’une famille qui semble ou feint d’ignorer l’innommable qui se produit de l’autre côté des murs de son jardin si bucolique.

Une zone à défendre

Toutefois, cette visite dans les tréfonds les plus glaçants de l'âme humaine n’est pas sans défauts. Le premier d’entre eux étant que le film dépasse rarement son procédé formel où, comme son titre l’annonce, de sa « zone d'intérêt ». Il en résulte un métrage quelque peu répétitif. Bien sûr, la fascination qu’il génère vient aussi de cette répétition, mais la précision clinique et le minimalisme de la mise en scène peuvent sans doute assez vite lasser, une fois que l’on a saisi le contraste monstrueux qui se joue sous nos yeux.

Le second reproche qu’on pourra faire au film dépasse quelque peu le cadre du pur cinéma et ne sera pas tranché dans ses lignes, puisqu’il existe depuis 80 ans : peut‑on esthétiser la Shoah, ce que fait indéniablement le film ? Les avis sont tranchés et demeurent personnels, mais il est certain que le film de Glaser laisse un petit goût amer. Ce n’est pas la scène finale qui tente maladroitement, ou tout du moins de façon assez ambiguë, de rattraper Rudolf Höss (Christian Friedel) pris soudain de vomissement comme ayant une violente épiphanie, ou la dernière scène du film sur les femmes de ménage d’aujourd’hui, qui pourront éclairer différemment La zone d’intérêt.

Reste que le film est une admirable leçon de cinéma et une perpétuelle interrogation sur notre passivité face à l’horreur et la fascination qu’elle engendre.