La servante

La servante n’est pas seulement le plus connu, en Occident, des films du cinéaste coréen Kim Ki‑Young, mais la perle noire d’une œuvre importante (une trentaine de films entre 1955 et 1995) dominée par des mélodrames érotiques et cruels, où les codes du cinéma d’épouvante (contre‑plongées violentes, surgissement de visages inquiétants en gros plan, orages…) servent à débarrasser des individus engoncés à l’intérieur de rituels figés, de l’hypocrisie sociale, et à atteindre l’os de leurs pulsions morbides et animales.

Réalisé en 1960, La servante débute par l’image d’Épinal d’une famille sud‑coréenne d’après‑guerre, réunie dans le salon d’un appartement étriqué. Là, le mari commente un fait divers, avec distance, comme si cette histoire adultérine qui va détruire son foyer ne le concernait ni de près, ni de loin. Pourtant, et le spectateur s’en doute déjà, il s’agit là d’un programme que le film va appliquer méthodiquement, d’autant plus qu’au‑delà de son apparence sereine, la famille en question trahit déjà des signes de dysfonctionnement : une petite fille flanquée d’une paire de béquilles, une femme qui s’épuise au travail et un petit garçon pervers.

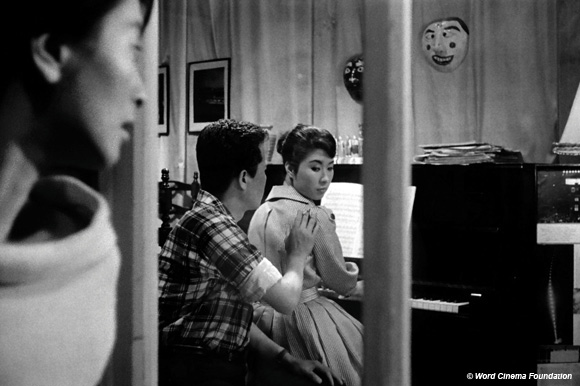

L’homme est professeur de piano dans une usine et, en fin de journée, distrait les jeunes ouvrières qui préfèrent son charme, et donc son club de musique, au club de sport. Lorsque, avec sa famille, il emménage dans une maison plus grande, il propose à sa femme d’embaucher une servante, afin de la soulager des tâches domestiques. Mais quand la servante en question débarque, une femme au visage inquiétant qui transpire le vice et une forme de sexualité animale, on comprend vite que le ver est dans la pomme.

Kim Ki-Young cale alors son pas, et sa caméra virtuose, sur la lente descente aux enfers de cette famille qui, après que le mari ait cédé à la tentation, préfère laisser le Mal s’installer plutôt que d’écorner son image sociale. Huis clos étouffant dominé par une femme perverse qui, avec sa longue chevelure ébène, préfigure ces fantômes asiatiques popularisés par Ring, La servante multiplie les métaphores animales (la ruche des étudiantes, l’écureuil qui tourne dans sa roue dans l’espoir vain de s’évader de sa cage, ou encore la mort‑au‑rat que Kim Ki‑Young utilise d’une façon toute hitchcockienne : un plan cite même le verre de lait de Soupçons), manière de poser sur ce microcosme, où chacun a sa part de responsabilité, un regard d’entomologiste cruel.

Ainsi, La servante préfigure aussi le Théorème de Pasolini que les premiers films de Polanski (Cul de sac, Répulsion) et leurs relations triangulaires qui, en huis clos, virent au cauchemar grotesque ‑on comprend pourquoi le réalisateur de Thirst, Park Chan‑Wook, le considère comme l’un de ses modèles‑.

En 2006, Martin Scorsese, dans le cadre de sa World Foundation, lance le projet de restauration de La servante et, la même année, Im Sang‑Soo en tourne un remake.