Joker

À l’instar de son héros éponyme, Joker de Todd Phillips (la saga Very Bad Trip) est un film dingue. D’abord parce qu’il parvient à se frayer un itinéraire singulier parmi toutes les adaptations DC Comics qui l’ont précédées (Batman de Tim Burton, The Dark Knight porté par Heath Ledger au sommet ou le récent Suicide Squad avec Jared Leto), ensuite pour l’exclusivité de ses plans dédiés à l’errance du protagoniste marginalisé, jusqu’à sa monstrueuse renaissance. Seul un agent du chaos chevronné pouvait s’y coller. Joaquin Phoenix (fraîchement oscarisé), terrible et magistral, l’a fait.

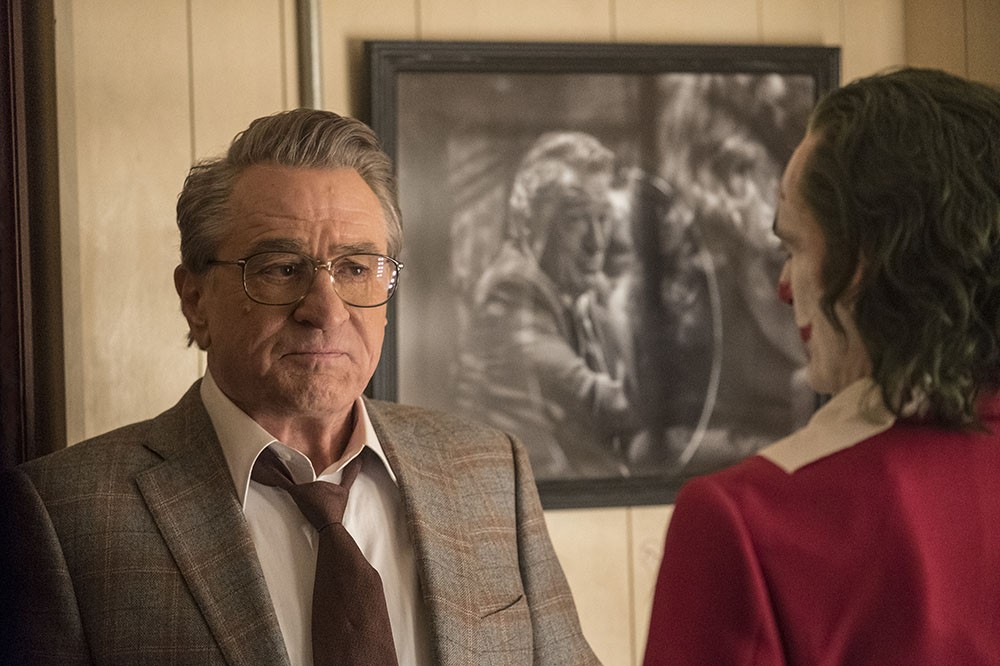

Vingt‑cinq kilos de moins, les joues creuses et les traits tirés, Phoenix campe Arthur Fleck, un jeune homme déclassé qui souffre de crises de rire pathologiques et rêve de percer dans le stand‑up. Mais dans la ville de Gotham (New York de toute évidence) en pleine récession, les rêves de gloire confinent à la désillusion et le bannissement des minorités à la folie sanguinaire. Rebaptisé Joker par Murray, son animateur adulé (Robert De Niro reprend le rôle détestable de Jerry Lewis dans La valse des pantins de Martin Scorsese, 1982), Arthur Fleck se défend d’être l’instigateur d’une spirale insurrectionnelle depuis le meurtre de trois golden boys dans le métro : comme quoi sa posture apolitique appelle la dynamique inverse. Celui que la société ne voyait pas s’impose finalement en l’atomisant à distance, derrière un masque reproductible ou à travers un écran de télévision. Les face‑à‑face au miroir et les scènes récurrentes de Fleck (tour à tour clown, rejeton abandonné, showman peinturluré) posté derrière des vitres, rendent parfaitement compte de son enfermement mental.

« Is it just me, or is it getting crazier out there ? ». Dès sa première réplique, Fleck (Joker en devenir) formule son rapport schizophrénique au monde. La caméra ne le lâchera pas, comme si, à son tour, elle souhaitait le retenir dans une bulle hermétique où les cadrans restent figés, les « super rats » rasent les murs, les indignés, masqués à son image, se rebellent et le célèbrent, la mère psycho liquidée. Pulvériser le carcan filial et sociétal afin de (se) révéler son sourire légendaire au public à l’issue d’un épilogue extatique.

Certains reprocheront au lauréat de La Mostra de Venise ses raccourcis subversifs et ses références appuyées (de Taxi Driver à Network, la jungle urbaine et la violence médiatique n’auront pourtant jamais été aussi contemporaines), mais outre que Joker incarne l’un des plus beaux personnages de l’histoire du cinéma, son background d’écorché vif est aussi symptomatique de notre époque. Fini de rire.