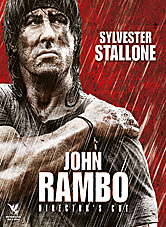

John Rambo

Comme il l’a fait avec Rocky Balboa, Sylvester Stallone revient devant et derrière la caméra afin de clore les aventures de l’un des héros les plus emblématiques du cinéma américain des années 80, devenu pour certains la figure répulsive d’une Amérique arrogante, belliqueuse et nationaliste. Autant dire qu’à l’heure du fiasco irakien, de l’impopularité du président US d'alors, et d’une opinion publique majoritairement anti‑guerre, les exploits de John Rambo (retour au Vietnam dans le 2, conquête de l’Afghanistan dans le 3) pouvaient frôler la faute de goût et l’erreur stratégique.

Pourtant, il convient de rappeler que le scénario de Rambo, le premier, fut écrit en 1972 (soit en pleine période de contestation institutionnelle) et porté à l’écran dix ans plus tard. À mille lieues de l’image binaire que fabriqueront les deux opus suivants (1985 et 1988), le vétéran John Rambo y apparaissait comme un individu privé de repères, perdu et rejeté par une Amérique incapable de regarder en face l’un des échecs les plus cuisants de son Histoire (Vietnam). Conscient que seul un retour aux sources du personnage conjurerait l’anachronisme de la démarche, Stallone filme deux « John Rambo ».

Dans le premier, l’homme au bandeau rouge (devenu noir entre‑temps, signe discret d’un deuil cinématographique) sauve un groupe d’humanitaires naïfs des griffes d’une armée birmane sadique. Stallone ne donne pas dans la dentelle et porte à un point de sauvagerie extrême la passion guerrière de son héros. Ça dézingue, ça décapite, ça démembre à tout va ‑on se croirait dans un film de Mel Gibson‑ et l’on sort du visionnage éreinté par tant de geysers de sang. Film de propagande mais tourné du point de vue forcément régressif d’une guerre nécessaire (« Tant mieux si je suis sauvage, ça va nous permettre de sortir d’ici vivants ! », lance‑t‑il entre deux gorges tranchées), John Rambo 1 entend attirer l’attention sur le génocide des tribus Karen par le pouvoir birman. Pourquoi pas ?

Dans le second « lui », Stallone met enfin les points sur les « i » et, c’est plutôt honnête, débarrasse Rambo de son alibi moral : pour lui, tuer est une seconde nature, le seul moyen de respirer pleinement. Il faut d'ailleurs voir ce plan d’ensemble montrant le guerrier contemplant avec fierté le théâtre de son massacre, comme l’aveu terminal d’un homme dont la patrie est la mort.

Reprenant et bouclant la ligne ouverte il y a 25 ans, John Rambo, même dégaine, même sac, même route de campagne, finit par revenir en Amérique, mais constate la disparition de son « home sweet home ». En 2007 (le film a été tourné il y a quatre ans), plus de place pour John Rambo, qui s’évanouit dans le fond du plan. La séquence est belle mais arrive trop tard. Notons enfin que ce Director’s Cut ne propose rien de bien nouveau, puisque la dizaine de minutes rajoutée (des séquences de dialogue surtout), se trouvaient déjà en bonus (scènes coupées) de la précédente version.