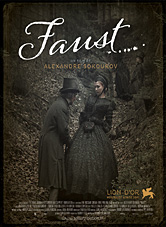

Faust

Cherchant en vain la localisation de l’âme au sein du corps humain, le docteur Faust (Johannes Zeiler), avide de savoir mais nécessiteux, va errer dans les ruelles de son village, bourgade coincée entre Moyen‑âge et Lumières, en compagnie du Diable, ici usurier et prêteur sur gages difforme et grotesque (Anton Adasinsky)…

La séduction est l’un des plus fameux pouvoirs du Malin, et Aleksandr Sokurov semble en avoir pris acte pour modeler sa relecture du Faust de Goethe, Lion d’or à Venise 2011. Car, de prime abord, on est charmé par les atours de cette œuvre au format étrange (carré aux coins arrondis), faite de clairs‑obscurs, d’anamorphoses, de compositions picturales et de gammes chromatiques convoquant Bosch, Bruegel, Rembrandt ou encore Altdorfer (d’ailleurs, la première séquence, survol à travers les nuages d’un village lové au creux des montagnes, reprend ouvertement la structure du tableau La bataille d’Alexandre de ce dernier). Très vite, on est ensorcelé.

Puis, certains éléments viennent de temps à autre rompre le charme, comme cette séquence dans l’Église, à la lumière aveuglante et aux contrastes très poussés. Le directeur photo Bruno Delbonnel (qui s’est fait connaître pour son travail sur Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, avant d'œuvrer sur Dark Shadows de Tim Burton et Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé) évoquait d'ailleurs dans une interview à Libération la retouche de couleurs et autres interventions numériques en postproduction sur le film. Sokurov, qui reconnaît son aversion pour la technologie, dépasse donc ici cette répulsion pour un résultat paradoxal, imagerie hybride quelque part entre les classiques de la peinture précités et la modernité du grain numérique, très lisse.

Mais, au‑delà de l’opposition basique entre les techniques de cinéma « à l’ancienne » et contemporaine, que nous proposent, sous la patine, cette succession de tableaux et ces redoutables artifices ? Voulu comme l’ultime volet de sa tétralogie sur le pouvoir (composée de Moloch, Taurus et Le soleil, et s’intéressant respectivement aux figures de Hitler, Lénine et Staline, puis Hiro‑Hito), Faust vu par Sokurov semble engoncé dans son processus de citation, glorifiant et restituant une beauté académique mais délaissant le potentiel d’universalité de son sujet : l’insatisfaction perpétuelle de l’homme tourmenté par sa propre condition, celle d’un animal éveillé et conscient de son caractère éphémère et de sa putrescibilité.

Gardant sous clef ses mystères, ce Faust, qui délivre par bribes quelques moments de grâce (notamment la scène de l’homoncule, réplique miniature d’un être humain en alchimie, qui est ici une créature lunaire et fragile victime de la négligence de l’homme), tient à distance le spectateur, étranger aux émotions qui traversent le héros ‑dont la passion amoureuse pour la diaphane Margarete (Isolda Dychauk)‑, alors que cet homme est justement censé nous servir de reflet.