Che 1ère partie : l'Argentin

Voici donc les deux volets du diptyque de Soderbergh consacré à l’ascension (L’Argentin) puis à la chute (Guerilla) de Ernesto « Che » Guevara. Soit deux films aux styles radicalement opposés fonctionnant en miroir, la beauté de Guerilla -largement supérieur à L’Argentin-, se déduisant essentiellement de ce qui les sépare.

À la révolution victorieuse qui conduit Castro, Guevara et ses insurgés jusqu’à La Havane de Battista en janvier 1959 après trois ans de guerilla, succède sa version mélancolique, son remake manqué. Soderbergh filme la campagne bolivienne (novembre 1966-octobre 1967) comme une longue et poignante élégie de l’échec jusqu’à l’exécution d’un homme devenu looser mystique. Entre Cuba et la Bolivie, tout ressemble (le pouvoir politique, l’oppression des travailleurs, l’absence de liberté, la nature aussi…), mais tout dissemble. Autrement dit, tout ce qui avait fonctionné là-bas, déraille ici.

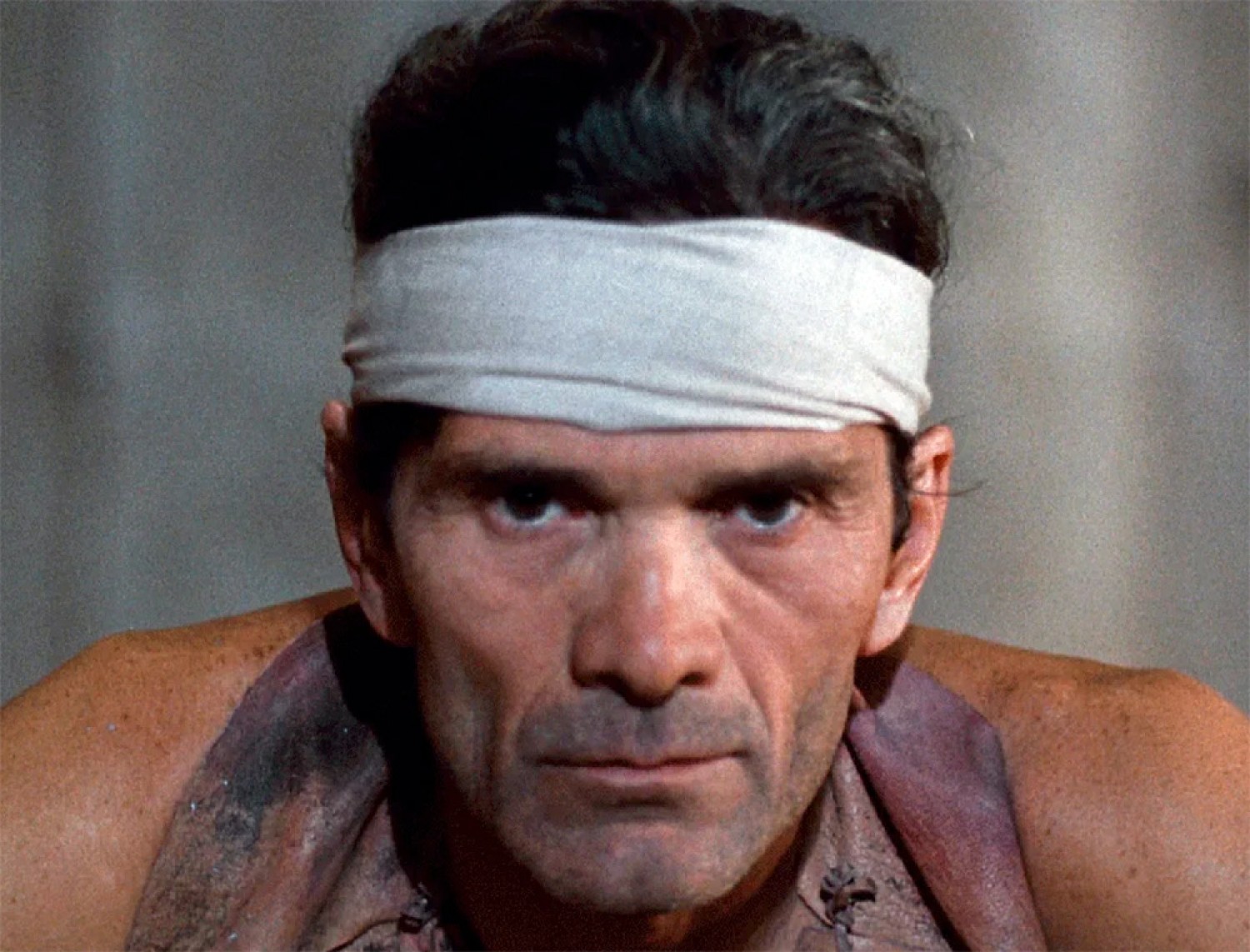

En troquant le Cinémascope de L’Argentin pour le format Panoramique, en passant de l’épopée (et le peuple révolutionnaire qui se forme peu à peu) au cinéma vérité (la trajectoire fébrile d’un homme qui ne fédère plus personne), Guerilla referme son espace sur le corps et le mental du Che, centre de gravité optique du film, et de son interprète Benicio Del Toro.

D’un film à l’autre, six années de pouvoir castriste soigneusement évacuées dans la collure (période controversée traitée par Andy Garcia dans le magnifique Adieu Cuba ! en 2005) et remplacées par le discours explosif de Ernesto Che Guevara à la tribune de l’Onu en octobre 1964, dont des bribes en noir et blanc émaillent la première partie. À mille lieues du Che politique dépeint par Walter Salles dans Carnets de voyage, médecin tranquille prenant conscience des souffrances de son peuple, celui de Soderbergh ressemble à un technicien de la guerre, un praticien efficace appliquant à la lettre la stratégie élaborée par Castro (comment gagner un mètre sur les troupes ennemies, comme monter un camp précaire au milieu d’une forêt touffue…).

Cinéaste très surestimé, plutôt un « filmmaker » malin, Soderbergh évite les terrains glissants du politique et se concentre sur ce qu’il sait faire : décrire des dispositifs, montrer des individus par le biais de leurs actions concrètes, et peu importe au fond qu’il s’agisse d’un casse (la série des Ocean, Hors d’atteinte) ou d’une guerre.

On pense parfois au Ford de La patrouille perdue ou au cinéma de Johnnie To, moins le style. C’est pourquoi la réussite du film contient ses propres limites puisqu’à aucun moment ne s’articulent l’idéologie et l’action, la théorie et le savoir-faire. Ceux qui arborent crânement entre deux caisses de supermarché le visage du Che sur leur tee-shirt ou en pin’s seront sans doute surpris de voir que leur rebelle de héros, aux yeux de Soderbergh, était d’abord (surtout ?) un boyscout humaniste.

Au fond, les deux années passées dans la forêt de la Sierra Maestra se bornent à une succession de microtâches répétitives (conquête low profile, aucun lyrisme, pas affect de trop), tandis que la déroute bolivienne évoque le Salvatore Giuliano de Francesco Rosi qui, à la fin des années 60, avait le projet de porter la vie du Che à l’écran. On se contentera donc de ce diptyque en essayant d’oublier que Terrence Malick travailla deux ans sur le film avant de jeter l’éponge.