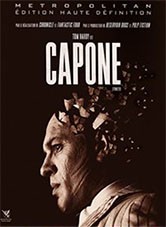

Capone

Après dix ans derrière les barreaux, Al Capone (Tom Hardy) est assigné à résidence dans sa luxueuse villa en Floride. Atteint d’une maladie neurodégénérative, celui‑ci aurait dissimulé une fortune dans une cachette secrète. Tandis que son entourage met tout en œuvre afin de lui faire avouer, l’ancien caïd de Chicago est hanté par les fantômes de son passé.

Portrait déliquescent de l’un des plus redoutables gangsters des années folles, Capone de Josh Trank (Chronicle, Les 4 Fantastiques) peine à trouver un équilibre entre ses intentions biographiques et les traumas qui en découlent. Les yeux injectés de sang et dans l’incapacité de prononcer une phrase compréhensible durant tout le film, Tom Hardy (médiocre) campe un homme vulnérable simultanément traversé par les bribes de sa vie criminelle et des projections de lui enfant.

Tour à tour cible impuissante et pathétique (les scènes autour de son incontinence fécale auraient été dispensables) de journalistes fadasses ou de faux alliés (son meilleur ami Johnny/Matt Dillon ou son toubib personnel, le docteur Karlock/Kyle MacLachlan), Fonse, protégé par sa déficience mentale, cherche encore sa part d’innocence. Une reconquête tardive mais potentiellement salvatrice (en considérant le parcours du protagoniste) que Trank appréhende néanmoins comme un enjeu anecdotique.

Ajoutons l’irruption d’un fils illégitime (effet de résonance à peine creusé) à ce récit cafouilleux de désacralisation d’un mythe et l’on se précipitera plus volontiers sur les biopics flamboyants de Richard Wilson (Al Capone, 1959, avec Rod Steiger), Steve Carver (Capone réalisé en 1975 avec Ben Gazzara) et, bien sûr, leur matrice Scarface (Howard Hawks, 1932).