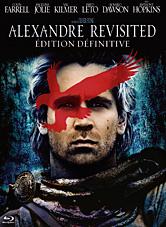

Alexandre Revisited

Oliver Stone est un cinéaste buvard qui accumule, absorbe tout, empile, expérimente, confronte. Comme toujours chez lui, le pire côtoie le meilleur. Le résultat ? Une question d'équilibre.

Du point de vue du style d'abord, Alexandre n'a peu ou rien à voir avec les blockbusters péplumesques

de ces dernières années. Pas d'exploits numériques et de batailles rangées entre armées de pixels, mais une volonté de revenir aux grandes mises en scène de guerre. Les classiques. Depuis Alexandre Nevski pour la première campagne, très inspirée par le formalisme russe, jusqu'à la monumentale bataille des Indes, qui débute sur le terrain coloré de Paradjanov (Les chevaux de feu) avant de virer au psychédélisme total (solarisation de l'image, visions hallucinées, du rouge partout). Impressionnante alchimie.

Ensuite, la figure et le même désir d'unir les contraires. Dans The Doors déjà, un plan juxtaposait le visage de Jim Morrison à celui d'Alexandre Le Grand. Pour Oliver Stone, l'homme constitue une référence obsédante, à la fois négative et positive, une figure démesurée charriant avec elle l'éventail des thèmes qu'il traite depuis Salvador en 1986 : la paranoïa, le complot, le pouvoir et la violence.

Adoptant la forme d'un immense flash-back raconté par Ptolémée, un ancien général de l'Empereur, Alexandre ne cherche pas à rétablir ou révéler une hypothétique vérité (l'homme a-t-il seulement existé ? Fut-il un grand stratège ? Un formidable politique ? Un guerrier illuminé ? Un humaniste naïf ?). Et c'est là sa force. Peu importe que la légende soit plus belle que la réalité, peu importe de statuer sur la part de réalité du bonhomme et de sa vie, puisque Stone, comme il l'avait déjà fait avec Kennedy, Nixon et la guerre du Vietnam, envisage son personnage comme une pure puissance fantasmatique. Il ne veut pas choisir, mais confondre.

La première partie du film fonctionne d’ailleurs sur une série d'oppositions dont le jeune Alexandre effectuera la synthèse : les héros mythiques et autres demi-dieux dont sa mère, l'ensorceleuse Olympias, contre le principe de réalité (dégueulasse et paillard) qu'incarne son père, ivrogne patenté. Faut-il voir le monde avec les yeux d'un aigle divin ou ceux d'un quidam humain ? Alexandre ne choisira pas, il sera les deux.

Ce qui hante le cinéma de Stone (énerve ses détracteurs), et ce en quoi il est un cinéaste profondément américain, réside moins dans la distinction entre l'histoire et le mythe (toujours indissociables) que dans sa volonté d'adopter systématiquement le point de vue des icônes, quand bien même celles-ci n'auraient avec la réalité des faits qu'un rapport lointain. Ce qui compte avant tout, c'est ce qui édifie les peuples et fonde leur culture. L'histoire, elle, n'est plus qu'une construction rétrospective. Si Alexandre n'avait pas existé, sans doute aurait-il fallu l'inventer.

PS : présenté en VO dans une version à rallonge de plus de 3h30, cette épopée grandiose ne perd (ni ne gagne) rien de sa force. Colin Farrell crève toujours autant l'écran.