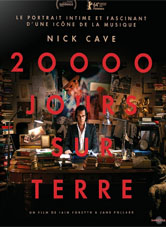

20 000 jours sur Terre

L’index posé sur le menton, le regard intéressé du professionnel de l’écoute, la relance qui tombe juste et sonne donc un peu faux (« Sur scène avez‑vous le sentiment d’être à part ? »), le psychiatre Darian écoute une rock star raconter sa vie, ses jeux d’enfant sur une voie ferrée, cette époque où il se déguisait en femme pour plaire à son premier amour, et puis son père, qui redécouvrait l’extase en lui lisant le premier chapitre de Lolita. Cette rock star, c’est Nick Cave, chanteur et scénariste australien qui fête à cette occasion ses trente ans de carrière discographique.

20 000 jours sur la Terre se sont écoulés depuis que Cave est né. Ce matin où débute le film, l’homme est dans son lit, les yeux déjà grands ouverts quand le réveil sonne. Il est 7 heures, son répondeur se met en route, on apprend qu’il a rendez‑vous chez son psy, puis à son studio d’enregistrement où l’attend Warren Ellis, son fidèle guitariste, et les musiciens de Bad Seeds avec lesquels il est en train d’écrire (le très bon) album Push the Sky Away.

« Ma plus grande peur, je crois, c’est de perdre la mémoire, reconnaît Cave. La mémoire, c’est ce que nous sommes. L’âme, la raison, la vie même tiennent à la mémoire. Je crois que depuis très longtemps, je construis un monde avec mes chansons et mes textes. C’est un monde construit autour de ces précieux et uniques souvenirs que l’on passe son temps à traquer (…). Voilà ce qu’est pour moi ce processus d’écriture. C’est raconter ces histoires, les ériger en mythes ».

Dans la forêt déjà bien touffue des docs musicaux et des biopics, 20 000 jours trace un sillon original, qui n’hésite pas à emprunter de drôles de chemins de traverse, entre la fiction et le rêve, le passé et le présent. Les images d’archives attendues, les réalisateurs Pollard et Forsyth les compressent toutes dès le générique, manière de s’en débarrasser aussitôt, manière aussi de dire que le film vise un autre point, celui d’une balade dans la mémoire d’un artiste hanté par les ressorts de création, par les mystères de la mémoire bien sûr, et par tous ceux qui l’ont accompagné.

Au volant de sa Jaguar ébène, Cave voit ainsi s’asseoir à côté de lui Blixa Bargeld ou encore Kylie Minogue, avec qui il forma un duo qui cartonna au milieu des années 1990 (Where the Wild Roses Grow). Mais ceux-ci apparaissent et s’évaporent par magie, comme des fantômes qu’il voudrait retenir le plus longtemps possible. Car Nick Cave ne veut rien oublier de ce qu’il fait, des gens qu’il a rencontrés, des excès de sa vie, de son goût des mots et de l’écriture, de ce spectateur allemand urinant sur scène lors d’un concert de Birthday Party à « Docteur » Nina Simone, décrite comme une ogresse effrayante, métamorphosée par son contact avec le public.

Pas sûr que le Nick Cave junkie des Eighties aurait séduit le Nick Cave de 2014, mais l’homme a un respect infini pour ce qu’on a été, pour ces étapes de transformation nécessaires au cours desquelles l’homme devient enfin ce qu’il est. Élégant, d’une lucidité souvent tranchante, Cave a co‑scénarisé cette journée qui semble contenir toutes les autres, un moment avec ses jumeaux, pizza entre les dents devant le Scarface de De Palma, concert électrisant à Sydney où il entre presque en transe en chantant un extrait de Jubilee Street, et retour à Brighton, « le lieu qui l’a choisi », au pied de ces falaises venteuses où l’ado révolté de Quadrophenia balançait sa mobylette en 1979.